こんにちは。アートの楽しみ方が広がる専門情報サイト『アートの小道』です。

早速ですが、日本の有名な画家と言えば誰を思い浮かべますか?

「葛飾北斎」「歌川広重」このあたりは芸術文化に詳しくない人でもサッと答えられそうですが、その他の人物は意外と知らない人が多いもの。

そこで今回は、アート初心者がまずは押さえておきたい 日本の歴史に名を遺す有名画家10名 を厳選してご紹介します!

むずかしい専門用語は一切なし、画家の特長や作品の見どころをやさしく解説していきます。美術館巡りの前の予習にもどうぞ♪

※本記事の画像は、著作権が消滅した作品(パブリックドメイン)のみを掲載しています。

「日本美術」の有名な画家を一挙ご紹介

日本美術は時代ごとに特徴があり、活躍した画家たちのつながりを知ると作品の見え方がもっともっと面白くなります!

まずは初心者でもひと目で流れをつかめるように、特に名前が知られる10名の有名な日本人画家を年代順にまとめてみました。

| 画家名 | 活躍時期 | 作風の特徴 | 主なジャンル | 代表作 |

|---|---|---|---|---|

| 狩野永徳(かのう えいとく) | 安土桃山 | 金屏風に豪華な樹木や建築。 迫力のある大画面。 |

障壁画 大和絵 | 洛中洛外図屏風 など |

| 尾形光琳(おがた こうりん) | 江戸前期 | 大胆なデザイン感。 曲線や反復で“リズム”を作る。 |

琳派 装飾画 | 燕子花図屏風、紅白梅図屏風 |

| 伊藤若冲(いとう じゃくちゅう) | 江戸中期 | 細密でカラフル。 鶏や草花を生き生きと描く。 |

花鳥画 | 動植綵絵 |

| 喜多川歌麿(きたがわ うたまろ) | 江戸後期 | 女性のやさしい表情やしぐさを美しく表現。 | 浮世絵(美人画) | ポッピンを吹く娘 ほか |

| 葛飾北斎(かつしか ほくさい) | 江戸後期 | 波・富士山などダイナミックな構図。 | 浮世絵(風景) | 冨嶽三十六景(神奈川沖浪裏) |

| 歌川広重(うたがわ ひろしげ) | 江戸後期 | 雨や雪、朝夕の空気感が見事。 | 浮世絵(風景) | 東海道五十三次 |

| 歌川国芳(うたがわ くによし) | 江戸後期 | ヒーローや妖怪、ユーモアたっぷり。 | 浮世絵(武者絵) | 水滸伝シリーズ |

| 小林清親(こばやし きよちか) | 明治 | 光と影を効かせた近代的な風景。 | 錦絵(光線画) | 東京名所図 |

| 黒田清輝(くろだ せいき) | 明治 | 明るい光の表現。 日本に油絵の新風を。 |

洋画(油彩) | 湖畔、舞妓 |

| 竹久夢二(たけひさ ゆめじ) | 大正~昭和初期 | どこか物憂げな美人画。 レトロで親しみやすい。 |

日本画・挿絵 | 黒船屋 ほか |

どの時代の人?タイムライン早見図

日本美術の歴史をざっと眺めてみると、時代ごとに表現が受け継がれているのが分かります。

安土桃山の豪華な障壁画から始まり、江戸時代の琳派や浮世絵、そして明治以降の洋画や大正ロマンへと、常に新しい風が吹き込まれてきました。

時代で移り変わる「日本美術」の流れ

日本美術は「障壁画 → 装飾美 → 奇想派 → 浮世絵 → 近代洋画 → 大正ロマン」と流れが移り変わっています。

▼日本美術が「伝統を守りつつも変化し続けてきた」ことを実感できる早見図

※ざっくり年代を把握するための図です(厳密な活動年とは異なる場合もあります)。

有名日本美術画家10人と作品の見どころ

1. 狩野永徳(かのう えいとく)

【国宝】檜図屏風/安土桃山時代・天正18年(1590)

永徳は桃山時代を代表する絵師で、特に「屏風絵(びょうぶえ)」の名手として知られています。

彼の代表作には国宝の 《檜図屏風》(ひのきずびょうぶ) があり、金箔を背景に堂々とした檜の大木を描き、まさに“ドドン!”と迫力のある空間を作り出しました。

当時の城郭建築の広間に飾られると、豪華さと荘厳さを一気に演出。金碧障壁画(きんぺきしょうへきが)のスタイルを確立したとも言われ、桃山文化の華やかさを象徴する存在でした。

2. 尾形光琳(おがた こうりん)

江戸時代を代表する琳派(りんぱ)のスター画家。

彼の作風は、曲線や模様のようなリズム感を持つ大胆な構成が特徴です。

代表作の 《燕子花図屏風》(かきつばたずびょうぶ/国宝) では、群青色の燕子花を金地に反復して配置し、まるでデザイン模様のような美しさを生み出しています。

遠近感よりも装飾性を重視し、屏風全体が一枚のきらびやかな舞台のように感じさせてくれます。

当時の京都の町衆文化とも結びつき、着物や工芸のデザインにも影響を与えました。光琳の絵は「観る」だけでなく「暮らしを彩るアート」として広がったのも大きな魅力です。

3. 伊藤若冲(いとう じゃくちゅう)

江戸時代中期の京都で活躍した絵師。鮮やかな色彩と緻密な描写で「奇想の絵師」とも呼ばれています。

鳥や花、昆虫などを細かく、しかも極彩色で描き尽くした《動植綵絵》(どうしょくさいえ)シリーズが有名で、30幅もの大作となっています。

若冲はユーモアや遊び心にも富んでいて、鶏を中心にした独特の構図や、市松模様を背景にした実験的な表現も得意でした。今でも国内外で高く評価されています。

4. 喜多川歌麿(きたがわ うたまろ)

『ポッピンを吹く娘』/江戸時代 1790年代頃

江戸時代後期の浮世絵師で、「美人画の第一人者」と呼ばれる存在。

女性の美しさやしぐさを繊細に描き出し、当時の人々から絶大な人気を集めました。

特に有名なのが 《ポッピンを吹く娘》 や 《ビードロを吹く娘》 といった美人大首絵。

顔を大きくクローズアップし、女性の表情や肌の柔らかさまで感じられるように表現しました。従来の浮世絵にはなかった斬新なスタイルで、まさに歌麿の代名詞です。

また、遊里の華やかな雰囲気や粋な江戸文化を反映した作品が多く、当時の女性たちの流行やファッション誌のような役割も果たしていました。

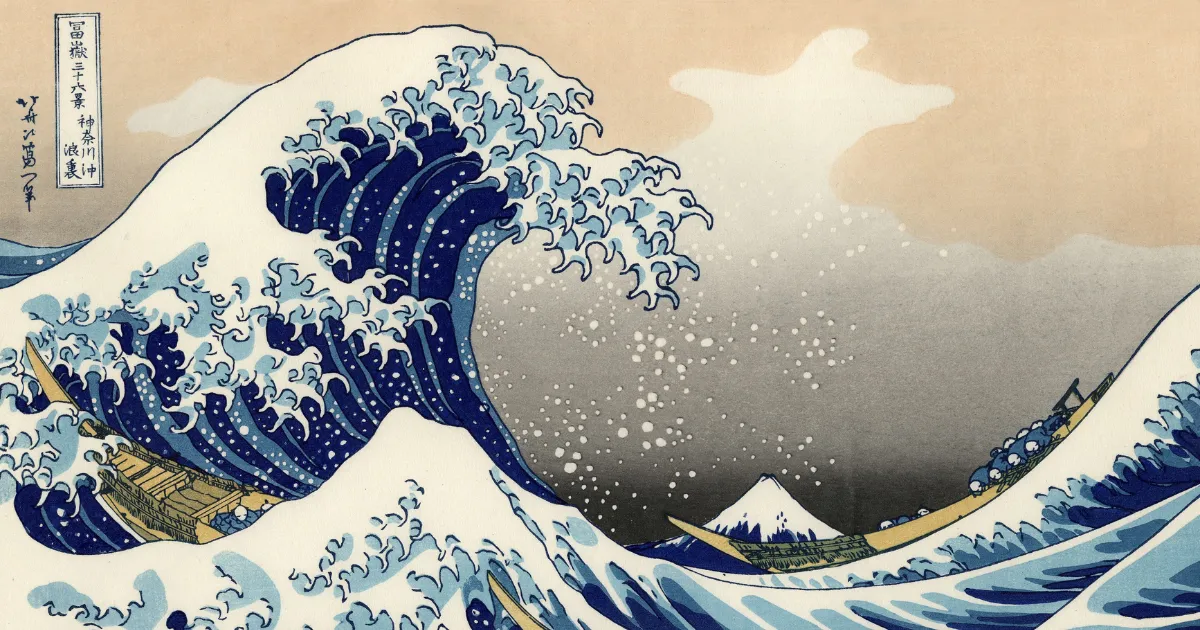

5. 葛飾北斎(かつしか ほくさい)

『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』/江戸時代 天保年間(1830–34)

江戸時代後期の浮世絵師で、世界的にも有名な日本画家の重要人物。

代表作の 《冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏》(通称:大波/かながわおきなみうら) は、日本美術の中でも特に有名な作品。

荒々しい大波と富士山を描いたその構図は、遠近法を巧みに取り入れ、西洋の画家たち(ゴッホやモネなど)にも大きなインスピレーションを与えました。

また北斎は90歳まで精力的に制作を続け、生涯で約3万点もの作品を生み出したといわれています。

風景画や花鳥画だけでなく、幽霊画や妖怪画など幅広いジャンルを描いたことでも知られています。

6. 歌川広重(うたがわ ひろしげ)

『東海道五拾三次』蒲原 夜之雪/1797年(寛政9年)~1858年(安政5年)

江戸時代後期の浮世絵師で、風景画の名手として知られています。

北斎がダイナミックさで魅了したのに対し、広重は叙情的で詩情豊かな風景を描きました。

代表作は 《東海道五十三次》 シリーズ。江戸から京都までの宿場町や道中の景色を描き、旅ブームだった当時の庶民に大ヒットしました!

雨や雪、朝靄など、移ろう季節や天候を繊細に表現するのが広重の得意技。画面を眺めていると、まるで江戸時代の旅路を一緒に歩いている気分になれます。

彼の作品は日本国内だけでなく海外にも影響を与え、北斎同様にゴッホやモネなど印象派の画家たちも広重の色彩や構図を学びました。

7. 歌川国芳(うたがわ くによし)

『相馬の古内裏(髑髏の妖怪)』 /弘化2-3年(1845-1846年)頃

江戸時代後期の浮世絵師で、力強くユーモアにあふれた作品で人気を集めました。

特に「武者絵」が高く評価され、中国の歴史小説『水滸伝』を題材にした 《通俗水滸伝豪傑百八人之一個》 シリーズは大ヒット。勇ましい武将たちをダイナミックに描き、庶民に大いに愛されました。

国芳はまた、遊び心たっぷりの猫の絵でも有名です。擬人化した猫や、文字の形に並んだ猫の戯画など、現代人でも楽しめるような作品が多数あります。こうした親しみやすさから「奇想の浮世絵師」とも呼ばれました。

8. 小林清親(こばやし きよちか)

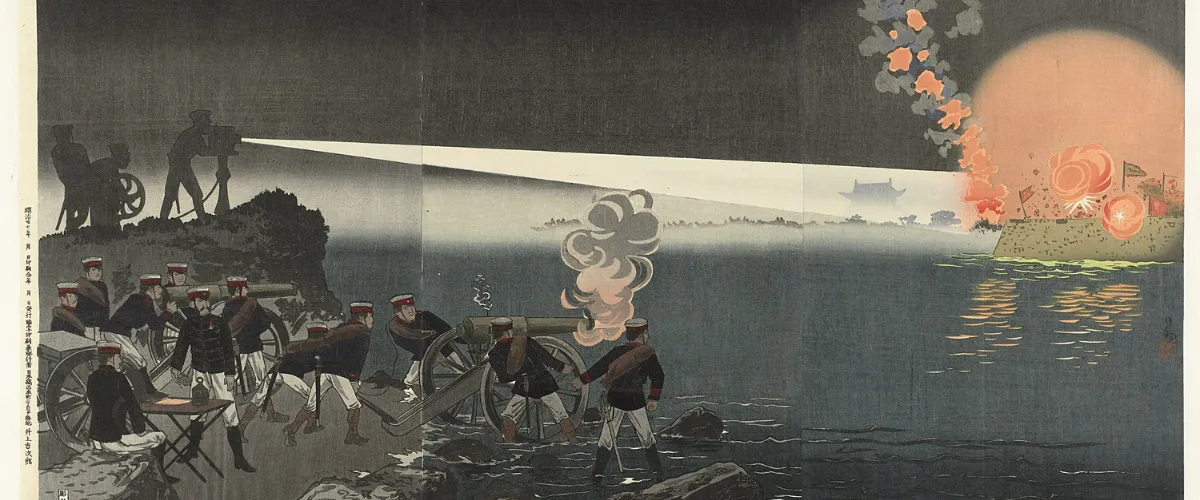

『平壌攻撃電気使用之図』/1894-1895年

明治時代に活躍した浮世絵師で、「最後の浮世絵師」とも呼ばれた人物。

彼の代表作は、文明開化の新しい風景を描いた《東京名所図》シリーズ。ガス灯が並ぶ街やレンガ造りの建物、鉄道や馬車など、当時の人々が憧れた近代都市・東京の姿を、光と影を駆使して表現しました。

特に夜景や夕暮れの表現は「光線画」と呼ばれ、多くの人々を魅了しました。

さらに小林清親は、風刺的な「ポンチ絵」でも人気を集めました。政治や社会の出来事をコミカルに描き、庶民にユーモアを届けたのです。浮世絵師としての技巧と、ジャーナリスティックな視点をあわせ持った画家だったといえます。

9. 黒田清輝(くろだ せいき)

【重要文化財】『湖畔』/1897年

明治から大正にかけて活躍した洋画家で、「日本近代洋画の父」と呼ばれました。

フランスでアカデミックな油彩画を学び、印象派の光あふれる表現を取り入れながら、日本人の感覚に合う明快で洗練された画風を築き上げました。

代表作《湖畔》では、琵琶湖畔で佇む女性を柔らかな光の中に描き、近代日本における「明るい油絵」の象徴的な一枚となりました。光と空気感の表現が見事で、日本絵画の新時代を感じさせます。

また、黒田清輝は画家としてだけでなく教育者・文化人としても大きな役割を果たしました。

東京美術学校(現在の東京藝術大学)で教鞭をとり、多くの後進を育てるとともに、美術行政にも関わり、日本に洋画を根付かせる基盤を築きました。

その功績から「日本洋画の近代化を切り拓いた先駆者」として、今なお高く評価されています。

10. 竹久夢二(たけひさ ゆめじ)

黒船屋/1919年

黒船屋/1919年

大正時代を代表する画家・詩人で、「大正ロマン」を象徴するような存在です。

夢二が描いたのは、どこか儚げで憂いを帯びた女性像。和装姿の女性が物思いにふけるような姿は「夢二式美人」と呼ばれ、当時の人々を魅了しました。

代表作には《黒船屋》があり、深い黒を背景に描かれた女性の姿は、日本的でありながらモダンな雰囲気を漂わせています。単なる美人画にとどまらず、時代の空気や人々の感情を映し出した作品として高く評価されています。

また夢二は、装丁画や挿絵、雑誌のデザインなども手掛けた多彩なアーティストでした。生活の中にアートを取り入れ、庶民に身近なものとした功績も大きいです。

💡初心者向け鑑賞ポイント

美術館や展覧会に行ったとき、「どこを見ればいいんだろう?」と戸惑う方もいるのではないでしょうか。

でも実は、作品の種類やちょっとした鑑賞のコツを知るだけで、もっと楽しめるようになります◎

日本画・浮世絵・洋画のざっくりとした違い

日本画

日本独自の伝統的な絵画。和紙や絹に、岩絵具(鉱石や貝殻を砕いたもの)や墨で描かれます。

色彩はやさしく、自然のモチーフ(花・鳥・山水)をしっとりと表現。余白や静けさを大切にするのが特徴で、「心のゆとり」を感じさせてくれるような作風です。

浮世絵

江戸時代に大流行した木版画。絵師が下絵を描き、彫師が版木を彫り、摺師が色を重ねていくチームワークの産物です。歌舞伎役者の姿絵や美人画、名所絵など、庶民の娯楽や情報を得るものとしても活躍しました。

現代で言えば「ポスター&写真集」のような存在。だからこそ、親しみやすさと遊び心がいっぱい詰まっています◎

洋画(油絵)

キャンバスに油絵具を用いて描かれる、西洋発祥の絵画。油絵具は乾きが遅く、重ね塗りができるため、光や質感をリアルに表現しやすいのが強みです。風景画なら大気の揺らぎまで、人物画なら肌の質感まで描けるので「そこにいるみたいな立体感」を味わえます。

印象派や写実主義など、時代ごとのスタイルの違いも見どころ。

よくある質問(FAQ)

Q. 世界的に有名で「まず覚えたい」日本の画家は?

A. まずは葛飾北斎と歌川広重。さらに装飾の美なら尾形光琳、細密好きなら伊藤若冲がおすすめです。

Q. 子どもと一緒に楽しむなら、どの画家?

A. 動物が多い伊藤若冲、ダイナミックな迫力が印象的な葛飾北斎、ユーモアのある作風が面白い喜多川歌麿などが入り口としてはオススメ。

Q. 浮世絵と日本画はどう違うの?

A. 浮世絵は版画(木版)で量産可能、日本画は一点ものの絵(和紙や絹)。材料と作り方がちがいます。

Q. 代表作ってどうやって覚えればいい?

A. 「作家名+いちばん有名な題名」だけで十分。美術館で実物を見ると一気に記憶に残ります。

Q. 現代アートの作家は入っていないの?

A. 今回は時系列の兼ね合いもあり、葛飾北斎などと同じような時期の有名画家を厳選しました。

※現代作家の入門編も別記事でご紹介予定です。

まとめ│まずは「名前+代表作」から覚えよう

ご参考になりましたか?

昔の画家といえど、それぞれに全く違う特徴があり、後世の国内や海外のたくさんのアーティストたちに影響を与えていきました✨

まずはご紹介した代表的な画家を覚えて、より一層アートの楽しみ方を広げてみてくださいね。

それでは、次回の投稿もお楽しみに!